從6月至今,港府、警察、建制、泛民、激進青年、普通市民乃至來自香港之外的各方力量在香江彼此糾纏對撞,推著香港社會進入一種焦慮且暴戾的情緒當中難以自拔。近期,香港反修例運動更是不斷扭曲和偏離初衷,從起初一場法治範圍內的和平示威,變得越來越激進,多次出現違法暴力行為,甚至有少數激進暴力和分離主義者,惡性包圍和衝擊大陸中央政府駐港機構中聯辦、塗汙大陸的國徽。

在此過程中,一個值得關注的對象——外部勢力,也成為一個媒體關注高頻詞彙。毫無疑問,反修例的確有外部力量介入的特徵,美國、歐盟國家以罕見的高密度介入反修例,頻繁發聲,推波助瀾,是不必迴避的事實。自香港反修例衝突發生以來,大陸外交部和北京治港各個系統已多次對外部勢力介入香港事務表達了抗議。若以此次香港修例風波為契機,該如何認識外部勢力對香港的影響?

複雜交錯的存在

自身地理位置以及曾經的英國殖民地和全球金融中心等政經定位的特殊性,導致香港雖然回歸中國大陸已經22年,但是各種複雜的政治勢力依然存在香港且擇機發揮自己的影響。

自1997年7月香港歸回中國以後,英國政府每隔6個月向國會提交一份《香港問題半年報告》(Six-monthly reports on Hong Kong),本意是追蹤《中英聯合聲明》中涉及香港問題的落實情況。然而隨著時間的流逝,此項報告也漸漸成為抱有殖民者心態殘留的英國干涉香港的工具之一。

美國被認為是介入香港事務最積極的「境外勢力」之一。美國不僅利用國內法《美國-香港政策法》干預香港事務,自2009年開始推行「亞太再平衡」政策以來,美國的多個政治組織還透過舉行涉港問題聽證會、發佈涉港報告、向白宮施壓、支持香港反對派的訴求以及資助非政府組織的涉港活動等方式介入香港事務,藉香港牽制中國大陸的意圖明顯。

另外,香港反對派長期以來一直與以歐美為主的他國政治勢力保持著緊密聯繫和互動。如「美國國家民主基金會」(NED)等研究機構就直接資助香港各反對派組織,2014年香港佔中活動中,該機構也曾提供數以百萬計美元推動活動繼續。從以上事例可看出香港政治生態的複雜性。

從幕後走到台前

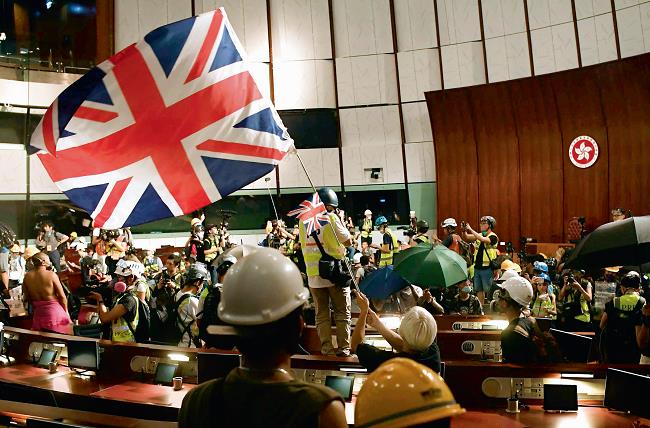

相比2014年的「佔中」,2019年的「反修例」遊行中,影響香港的外部勢力已經不再隱身幕後,而是毫不掩飾地開始在香港問題上選邊、發聲,甚至直接參與其中。

2019香港爆發的反《逃犯條例》風暴,美國扮演著重要角色。從3月「反修例」議題開始發酵至今,美國政客或政治組織發聲、接見香港反對派團體或個人的行動不斷,6月美國國會更祭出《香港人權及民主法案》(Hong Kong Human Rights and Democracy Act)乃至威脅取消《香港政策法》(Hong Kong Policy Act)作為對通過《逃犯條例》的懲罰。

7月8日前後,高調喊出「香港正在美國的敵營裏為美國而戰」的壹傳媒老闆黎智英,受到華府高規格的接待。美國副總統彭斯(Mike Pence)、國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、重量級的共和黨參議員以及國家安全顧問波頓(John Bolton)等先後與他進行會晤。在此之前,蓬佩奧以及美國國會的「美中經濟暨安全審查委員會」(USCC)主席、副主席已經數次接見訪美的香港反對派。

香港話題還成為一些政客競選的籌碼。如日前爭奪英國新任首相的保守黨兩巨頭強生(Boris Johnson)與韓特(Jeremy Hunt),都大打「香港牌」、公開聲援香港的示威者,引來中國大陸駐英大使劉曉明強力反擊,成了中英兩國的一場外交風波。

香港同樣成為台灣現任總統蔡英文的競選「助攻」神器:近期透過發表對於香港「反送中」遊行的看法,提出「守住台灣,撐住香港」的口號、明確反對「一國兩制」,再次展現「反中拒統」的強硬姿態。6月13日,蔡英文最終贏得黨內初選,獲得民進黨2020總統參選人的資格。

此外,2019年上半年,香港反對派還去了加拿大、德國等國家。德國今年5月公開承認,一年前(2018年5月)批准了抱持港獨思想且涉嫌暴力襲警的黃台仰和李東昇的難民保護申請;英國和加拿大外長5月底特別就香港修例發表了一項聯合聲明。「末代港督」彭定康(Chris Patten)6月6日稱,修訂《逃犯條例》是對香港國際金融中心地位的「一次可怕打擊」,指港府的修例論據是「一派胡言」。

僅止於煽風點火

對於近期香港的遊行動輒帶有暴力色彩甚至襲警的違法行為,港府內部一些人士將事件定性為「一場由外國策動的顏色革命」,北京也很快回應,對外部勢力對香港事務的介入予以公開批判。

不過,若因此將今日香港衝突事件全部歸咎於外部力量,顯然脫離實際,高估了外部力量。

首先,「外部力量」在香港回歸之前就已經存在,今後很可能繼續存在。不過這些力量再如何介入香港,也只是「順水推舟」或煽風點火。西方社會通常並不會真的在乎香港事務,也並不真心想為香港發聲,相反的,他們往往只是炒作香港議題,作為對北京外交攻訐的政治藉口。

所謂外因透過內因起作用,香港問題的根源,還在於內因。今天充斥香港的暴戾之氣,起源於港人對深層次結構性經濟矛盾的不滿,直接原因是對港府修例方式、方法的不滿。還有一個很重要的原因,是香港社會對大陸的政治制度和司法流程缺乏信心,這種不滿和缺乏信心的背後,是香港被殖民150年再回歸之後,中西方兩種截然不同價值觀的互相衝突。

另外,香港社會也要認識到,外部勢力不可能真的會為香港「火中取栗」,冒著和北京對抗的風險,不計得失地力挺香港反對勢力。就如美國現任總統川普(Donald Trump)的「美國優先」口號,令許多視美國民主為典範的中國自由派大跌眼鏡;以及土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)在半年之間,從對大陸官方態度強硬到讚美新疆維吾爾人的「幸福生活」,終究讓對他寄予期望的疆獨分子失望一樣。在國際社會,「沒有永遠的朋友,只有永遠的利益」是一句老套又顛撲不滅的道理。寄望於「境外勢力」的香港反對派,不僅最終等來的只會是失望,且予人「挾洋自重」的觀感。

但到了2019年7月2日,艾爾段再次訪問北京並會晤大陸國家主席習近平,他轉而稱讚「中國新疆地區各民族居民在中國發展繁榮中幸福地生活是個事實」。對比過去土耳其政府和艾爾段本人的態度,可說是近於180度的大轉彎。

這也提醒那些對土耳其懷有不切實際期待的維吾爾人,不能完全信任艾爾段及其曾說的美好諾言。在對待新疆維吾爾人的態度上,艾爾段曾宣稱的民族感情、宗教認同、歷史聯繫等說辭,都敵不過地緣政治的現實變化需求。新疆維吾爾人的「幸福生活」難以寄望於土耳其或艾爾段。

兩種「外力」存在香港內部

當然,無論北京或港府,在不須過度解讀外部勢力的同時,也不該忽視這些境外勢力,對於香港繁榮穩定以及陸港兩地融合發展的負面影響。

這種需要正視的負面影響,不是來自他國政客的批評,也不是對香港反對派的站台和資金援助,而是「港人被輸入的西方意識形態」,以及殖民經驗留下的後遺症:「公民制度的缺乏」。

在近代香港的發展史裏,自由主義是英國殖民地歷史給香港留下的最重要遺產。其帶來的政治社會功效,更深深地影響了香港——強調「積極不干預」、「小政府、大市場」的香港,比西方世界更具激進的自由主義經濟色彩,對於自由主義經濟充滿迷思,缺乏辯證認識。自由經濟意識,讓今天很多香港市民無法將關注點聚焦在民生和經濟議題,以致對香港社會衝突的認識依然模糊不清,這種干預比外國直接干預更為有效,對香港的作用更為消極。

所以人們會看到,當世界各國試圖搭上中國大陸的「一帶一路」便車時,香港一些人反倒選擇跳車,認為「一帶一路」與自己何干?當北京以經濟民生作為核心和主軸推動粵港澳大灣區發展規劃時,香港社會不少人卻消極被動應對,把心思用在政治性議題上,結果加速了社會撕裂。

香港只有永久居民,沒有公民。根據現行制度,通常居住於香港連續7年或以上人士可申請成為香港特區永久性居民,享有居留權。這表明該人可以在香港投票甚至參選,這些人本身就是外國人,所持的是外國護照,他們就算是在香港長期居住、對香港有了一定感情,也未必就能建立起對中國大陸的認同?

另外,香港還有很大一部分菁英,持有的是「英國國民海外護照」(BNO),這是英國因應香港主權移交,自1987年7月1日起開始簽發予香港居民中具有英國國民(海外)身份的護照。這些人不能自由入境英國,實質上卻有英國身份,統計數據顯示,擁有英國國民(海外)身份的香港居民大約有344萬,而目前持有這種護照的香港居民大約有150萬,這部分人算不算是「外部勢力」?所以說,是香港公民制度的缺乏,很大程度上造成了今日香港大多數人只談「兩制」,不談「一國」,因為這些人有很多根本就不是中國(大陸)公民。

在不少國家和地區,雙重國籍都是從政者大忌。例如2017年,澳洲綠黨參議員拉德拉姆(Scott Ludlam)被揭發仍持有出生地紐西蘭的國籍,隨後多名議員因具有雙重國籍,被高等法院撤銷資格。但在香港,非中國(大陸)籍或在外國有居留權的永久性居民還是可以成為立法會議員。應該說,這一怪象既是殖民問題的歷史遺留,也是公民制度一直未能在香港確立而形成的流弊。

香港回歸初期,不少公務員及立法會議員皆持外國護照。為顧及當時的特殊情況,《基本法》第67條規定「非中國籍的香港特別行政區永久性居民和在外國有居留權的香港特別行政區永久性居民也可以當選為香港特別行政區立法會議員,其所佔比例不得超過立法會全體議員的20%。」為方便實際操作,《立法會條例》第37條特別轄免法律、會計、工程等12個功能組別的議員可擁有雙重國籍。在行政系統,《基本法》只規定特首、政府主要官員、行政會議成員等要職,均須由「香港永久性居民中沒有外國居留權的中國公民」擔任。在司法體系,《基本法》第90條規定「香港特別行政區終審法院和高等法院的首席法官,應由在外國無居留權的香港特別行政區永久性居民中的中國公民擔任」,但對於其他司法人員的國籍未做出要求,致使回歸後,外籍法官繼續影響司法體系,埋下了法律漏洞。

結果,現今香港菁英中有相當部分人持有外國護照而非特區護照,如上所述,他們才是北京中央治港時真正要關注的、深入到香港社會內部的「外部勢力」。這就導致回歸22年來,很多香港人根本就不認同自己是中國(大陸)一部分,還是以為在香港可以做任何事情,不願擔負維護中華人民共和國安全的責任。他們既不認同自己是中國人——他們之中有很多本來就不是中國籍,又因為是香港居民,甚至還是有影響力的菁英階層,而經常對香港問題指手畫腳。他們當然只會對「兩制」有要求,不會對「一國」有任何興趣。

所以,談及治港工作,「外部勢力」是需要注意的,同時還要對他們進行「三大類」的客觀區分:對於赤裸裸干涉、介入香港事務的美英政府和政客,是一種態度;對於那些具有居留權卻同時持有外國護照的「外部勢力」,則要以建立公民制度來完善治理;而那些精神上已經皈依了西方自由主義的人,就更考驗著北京和港府的治理智慧。

本文來源:《多維TW》月刊045期